Test – Tablette HONOR PAD 10

Que vaut la tablette HONOR PAD 10 ?

On continue de tester chez Vonguru.fr différents modèles de tablettes, et aujourd’hui, c’est la PAD 10 de chez HONOR que nous allons vous présenter sous tous les angles.

Embarquant un Snapdragon 7 Gen 3, un écran 12,1 pouces d’une résolution de 2,5K et une batterie de 10 100 mAh, voyons ce que ce modèle 8Go de RAM pour 256 de stockage nous réserve. À l’heure où ses lignes sont écrites, vous la retrouverez au prix de 299,90 € directement sur le site de la marque, avec en cadeau, son clavier que nous allons également vous présenter.

Place au test !

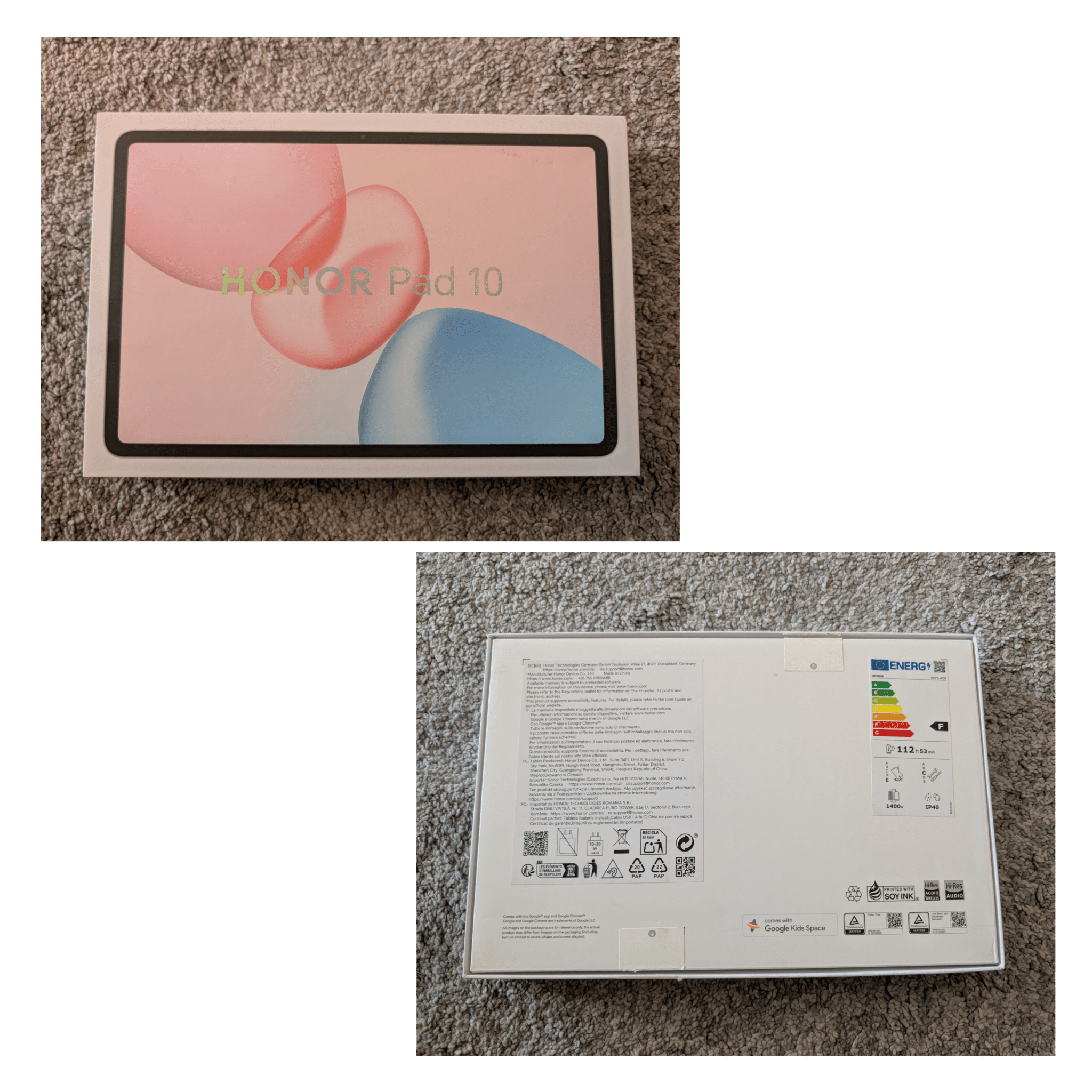

Unboxing

Notre modèle du jour arrive donc dans une boite blanche et fine, avec sur la face avant un visuel de la tablette ainsi que le nom du modèle sur ce dernier. À gauche, nous aurons les spécificités du modèle, couleur et stockage et à l’arrière, son étiquette énergétique, la mention de Google Kids Space et donc des services Google. Peu d’informations donc.

Concernant le packaging refermant le clavier, c’est la même chose : à l’avant, un visuel dudit clavier faisant office d’étui noir sur fond blanc, un rappel de son nom et quelques arguments marketing sur l’arrière. Simple, efficace.

Caractéristiques techniques

| Marque | HONOR |

| Nom de modèle | HONOR Pad 10 |

| Composants inclus | Tablette, Cable USB-C, Guide de demarrage, Carte de garantie |

| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |

| Taille de l’écran | 12,1 Pouces |

| Résolution d’affichage maximale | 2560×1600 |

| Système d’exploitation | Android 15 |

| Couleur | Grey |

| Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |

| Génération | 3ème génération |

Fonctionnalités

- Écran 12,1 pouces 120Hz 2.5K HONOR Eye Comfort – La tablette HONOR PAD 10 dotée d’un écran de 12,1 pouces offre des images époustouflantes avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2,5K. Avec un ratio écran/corps de 88% et plus d’un milliard de couleurs.

- Snapdragon 7 Gen 3, puissant chipset phare – La tablette HONOR PAD 10 est équipée d’un chipset Snapdragon 7 Gen 3, construit selon un processus 4nm pour une meilleure efficacité.

- Batterie à haute densité énergétique de 10100mAh – La HONOR PAD 10 est équipé d’une batterie de 10 100mAh et prend en charge la SuperCharge de 35W. Avec une efficacité énergétique extrême, vous resterez productif sans interruption.

- Six haut-parleurs et HONOR Spatial Audio – Le système audio spatial HONOR crée une expérience sonore digne d’une salle de concert, avec un son cristallin et un positionnement précis. Profitez d’une écoute de qualité supérieure, que ce soit avec des haut-parleurs ou des écouteurs. Une expérience audio immersive, une symphonie sonore.

- Design – Deux tons de rêve, anneau stellaire déco. Un anneau étoilé gravé avec précision est intégré au corps entièrement métallique, créant un jeu d’ombre et de lumière pour un look élégant et raffiné.

Contenu

- Tablette

- Cable USB-C

- Guide de démarrage

- Carte de garantie

Test

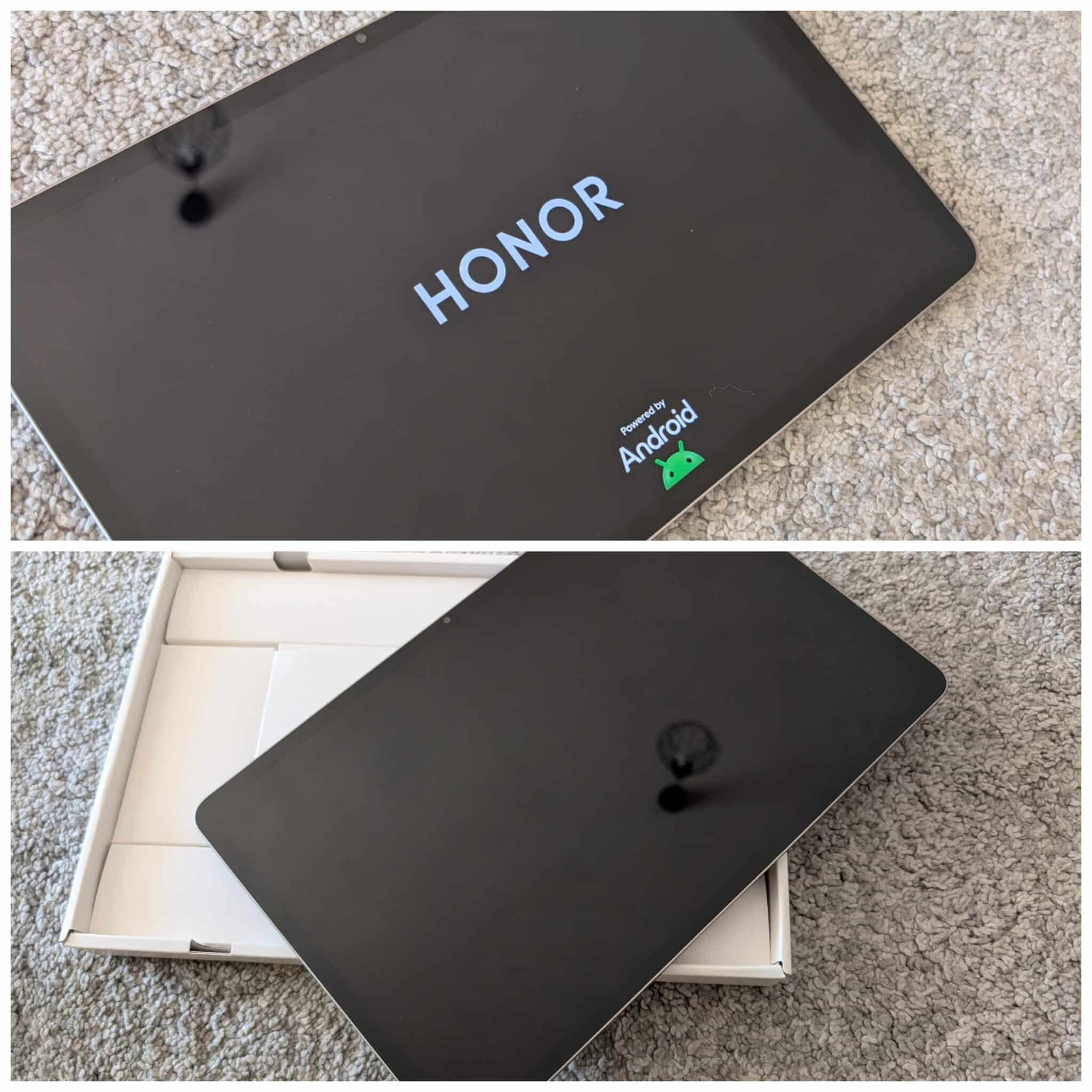

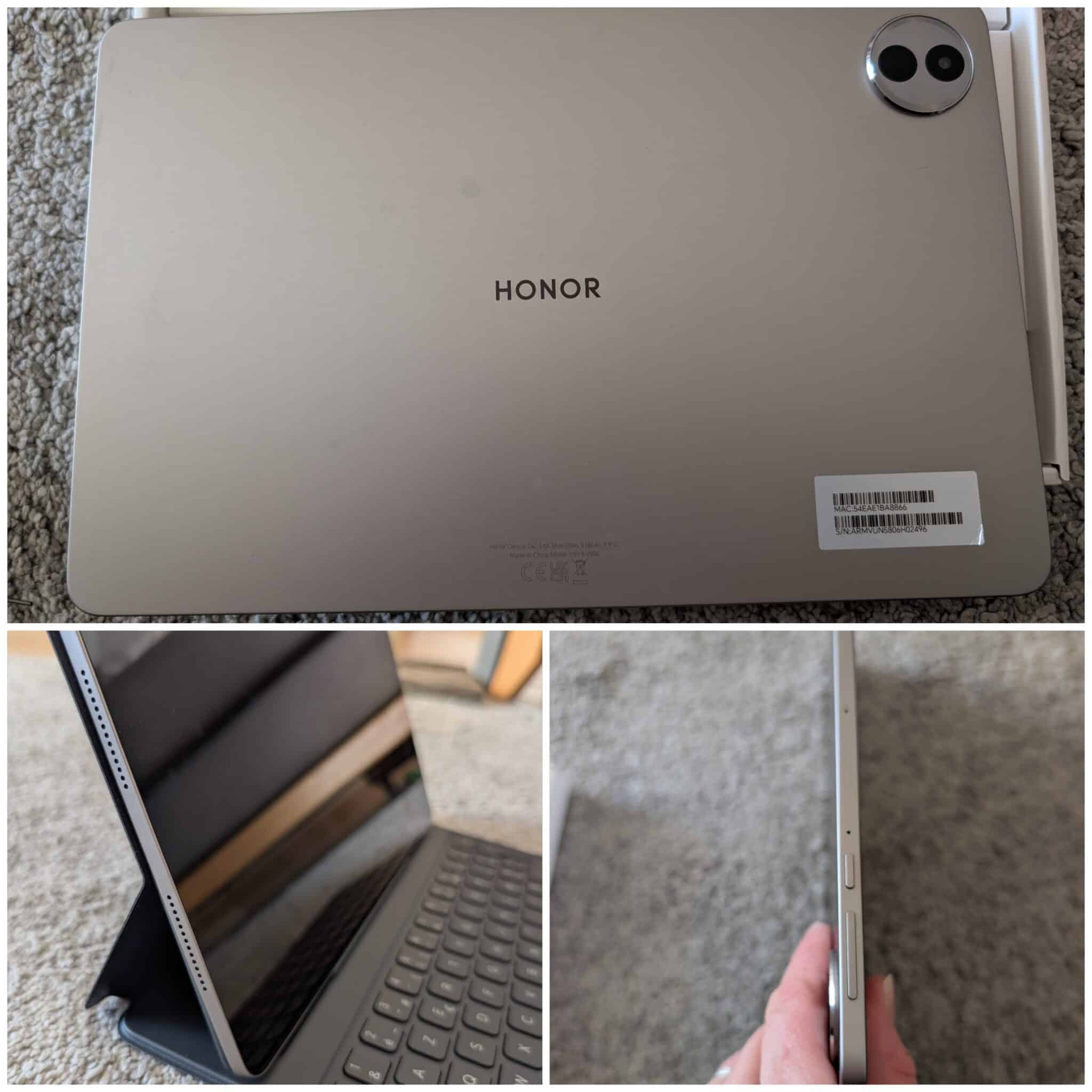

La HONOR PAD 10, ici dans sa déclinaison HEY3-W00 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en coloris gris, vient se positionner comme une tablette Android polyvalente, pensée pour un usage multimédia confortable tout en conservant un tarif contenu. Dès la prise en main, on sent que HONOR cherche à proposer un produit équilibré, capable de rivaliser avec des références bien plus onéreuses sans pour autant tomber dans le low-cost.

Visuellement, la tablette inspire confiance. Son châssis en aluminium lui confère une vraie sensation de qualité, avec une finition sobre et élégante qui passe aussi bien dans un contexte professionnel que familial. Malgré son grand écran de 12,1 pouces, la PAD 10 reste étonnamment fine et relativement légère, ce qui la rend agréable à manipuler au quotidien, que ce soit pour lire, naviguer sur le web ou regarder une série dans le canapé.

Le travail sur les bordures est bien maîtrisé et participe à cette impression de produit soigné, loin des tablettes d’entrée de gamme souvent épaisses et peu flatteuses.

L’écran est d’ailleurs l’un des arguments majeurs de cette HONOR PAD 10. La dalle LCD affiche une définition 2,5K qui offre une excellente finesse d’affichage, aussi bien pour le texte que pour la vidéo. La compatibilité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte un vrai confort visuel au quotidien, notamment lors du défilement dans les menus, sur les réseaux sociaux ou dans la navigation web.

L’image est fluide, agréable, avec des couleurs bien équilibrées et une luminosité suffisante pour une utilisation en intérieur. Ce n’est évidemment pas de l’OLED, mais pour cette gamme de prix, la prestation est au-dessus de la moyenne et conviendra parfaitement aux amateurs de streaming et de contenus multimédias.

Sous le capot, la tablette s’appuie sur un processeur Snapdragon de milieu de gamme couplé à 8 Go de RAM, un duo qui se montre parfaitement à l’aise dans la majorité des usages. Le multitâche est fluide, les applications se lancent rapidement et la navigation reste stable même avec plusieurs apps ouvertes en simultané.

Les 256 Go de stockage interne offrent une vraie tranquillité d’esprit, permettant d’installer de nombreuses applications, de télécharger des films ou de stocker des documents sans se soucier immédiatement de l’espace disponible. Pour du jeu mobile, la PAD 10 s’en sort correctement tant que l’on reste sur des titres populaires et raisonnables, sans chercher à pousser les réglages graphiques à l’extrême.

La partie audio est également une bonne surprise. Les haut-parleurs délivrent un son ample et suffisamment puissant pour regarder un film ou une série sans forcément passer par un casque. Le rendu manque un peu de basses, comme souvent sur ce type de produit, mais l’ensemble reste très correct pour une tablette de cette catégorie.

Côté photo, HONOR fait le minimum syndical avec des capteurs de 8 MP à l’avant comme à l’arrière. Cela suffit pour de la visioconférence, des appels vidéo ou un scan de document, mais il ne faut pas espérer des clichés détaillés ou créatifs. Ce n’est clairement pas sur ce point que la PAD 10 cherche à briller.

L’autonomie est en revanche un vrai point fort. Avec sa batterie de plus de 10 000 mAh, la tablette peut facilement tenir une grosse journée d’utilisation intensive, voire davantage en usage plus modéré. Regarder des vidéos, naviguer sur internet ou travailler plusieurs heures ne pose aucun problème, et la charge rapide permet de récupérer une bonne partie de la batterie sans y passer toute la nuit. C’est un atout non négligeable pour un appareil destiné à être utilisé en déplacement ou sur de longues sessions.

Côté logiciel, la HONOR PAD 10 tourne sous MagicOS basé sur Android, avec l’accès complet aux services Google et au Play Store. L’interface est fluide, relativement épurée et bien adaptée au format tablette. On y retrouve des fonctions pratiques pour le multitâche et la productivité, même si l’écosystème reste un peu moins riche que celui proposé par certains concurrents très orientés usage professionnel. Dans l’ensemble, l’expérience est agréable et ne souffre pas de ralentissements notables.

Si l’on compare très rapidement la HONOR PAD 10 à la HUAWEI MatePad 11.5 S que nous avons testée la semaine dernière, on distingue surtout deux philosophies assez différentes malgré un positionnement tarifaire proche. La Honor PAD 10 met clairement l’accent sur le confort multimédia et la simplicité d’usage, avec un écran plus grand en 12,1 pouces, une définition élevée, une belle fluidité en 120 Hz et surtout un environnement Android complet avec les services Google intégrés nativement, ce qui la rend immédiatement accessible pour le streaming, la navigation et les applications du quotidien.

En face, la MatePad 11.5 S se montre un peu plus ambitieuse sur le plan technique pur, notamment grâce à son écran plus rapide en 144 Hz et à des performances légèrement supérieures sur certains usages intensifs. En revanche, son format est un peu plus compact et son environnement logiciel, basé sur HarmonyOS, impose quelques concessions, en particulier si vous êtes habitués aux services Google et ça nous vous en avons déjà parlé.

En résumé, la Honor PAD 10 se montre plus rassurante et polyvalente pour un usage grand public et multimédia, tandis que la MatePad 11.5 S séduira davantage les utilisateurs déjà à l’aise avec l’écosystème Huawei et à la recherche d’un surplus de performances ou de fluidité à l’écran.

Conclusion

Pour conclure notre test du jour, la HONOR PAD 10 dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage s’impose comme une tablette très cohérente. Elle ne cherche pas à révolutionner le marché, mais propose une expérience solide, confortable et bien pensée pour le multimédia, le travail léger et le divertissement quotidien.

Pour celles et ceux qui veulent une grande tablette Android bien équipée, avec un bel écran et une excellente autonomie, sans exploser le budget, elle représente une option particulièrement intéressante. Si vous cherchez une alternative crédible aux tablettes premium tout en conservant un bon niveau de prestation, cette PAD 10 mérite qu’on se penche dessus.

On rappellera qu’elle est actuellement disponible au prix de 299,90 € directement sur le site de la marque, avec en cadeau (pour l’instant en tout cas), son clavier Bluetooth.

Test – Tablette HONOR PAD 10 a lire sur Vonguru.